Rückspiegel ab Folge 41

76.

Auffallend oft widmet sich im 19. Jahrhundert die Kreisverwaltung der Bekämpfung von Unkraut und tierischen Schädlingen. Von den amtlichen Bekanntmachungen im Kreisblatt zu den Themen Herbstzeitlose, Blutlaus, Raupennest, Taube und Maulwurf hat der Rückspiegel (74) berichtet. Tauben – soweit Haustier - wurden zur Saatzeit eingesperrt, Krähen geschossen, Maulwürfe in Fallen gelockt.

Die sogenannte Spatzenprämie sollte den als Saatschädling verrufenen Sperling in Schach halten. 1 Kreuzer pro Spatzenkopf wurde 1864 gezahlt. Entsprechend der Verordnungen der Großherzoglichen Landräte hatten die Bürgermeistereien des Kreises Erbach sicherzustellen, dass „die Sperlinge stets ganz, damit nicht … entstellte Köpfe von Singvögeln unterschoben werden …“ abgeliefert werden. Die finanziellen Anreize für Vogelfänger einerseits und der Wert der Vögel „bei der Vertilgung schädlicher Insecten“ brachten die Verwaltungen in einen – heute würden wir sagen – Zielkonflikt, den sie mit „Maßregeln zum Schutze der Singvögel und … der insektenvertilgenden Vögel“ zu lösen versuchte. „Schaden“, „Nutzen“, „Gleichgewicht in der Natur“ und „Uebermaß“, dem Unterzeichner der Verordnung, Schaaf, waren schon 1864 ökologische Überlegungen nicht fremd. Das Strafgesetzbuch drohte mit empfindlichen Geldstrafen,1882 bis zu 60 Mark. „Zuwiederhandlungen“ von Vogelfängern im Alter unter 12 Jahren wurden mit einer Schulstrafe belegt. Die Bürgermeistereien hatten zu entscheiden.

75.

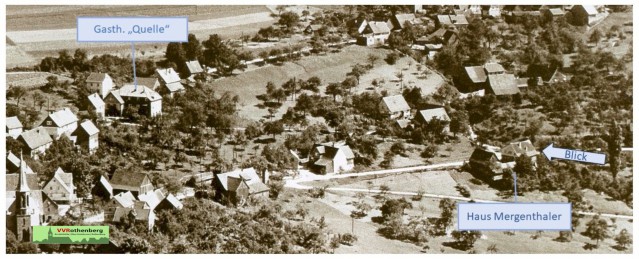

Heute die Auflösung des Preisrätsels aus dem Rothenberger Rückspiegel (RRs): Gewusst oder geraten, die Postkarte aus den 50er Jahren wirbt für das „Gasthaus zur frischen Quelle“. Der Fotograf hat mit dem Teleobjektiv seiner Kamera den Blick über das Haus Mergenthaler zum Gasthof optisch raffiniert zusammengezogen. Ob er für seine Perspektive einen Baum bestiegen hat? Auf der Luftaufnahme aus dem Jahr 1938 verrät sich die Wildnis zwischen den Häusern als ganz gewöhnliche Streuobstwiese. Die „Quelle“ ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht aufgestockt und wird so von ihrem Saalbau auf der Talseite überragt. Das Haus „Mergenthaler“ verrät sich durch zwei Schornsteine Warum die Gegend „Gersprenz“ genannt wurde und auch noch genannt wird, wusste keiner der Rätsler zu klären. Der RRs weiß es auch nicht. Der Preis, ein Gutschein über 10 Euro, wird dieser Tage überreicht.Talseite. Links auf die Bild sind die Dachflächen des Anwesens „Woi-Schmidt“ zu sehen.

Wer das Rätselbild mit dem heutigen noch einmal vergleichen will:

74.

Das „Wiesen-Cultur-Gesetz“ und die daraufhin erlassenen „Wiesenpolizeiordnungen“ (RS 71), regelten nicht nur Anlage, Organisation und Nutzung der Wiesen, sondern waren auch Grundlage für deren Pflege. Betretungsverbote und Maßnahmen gegen Hutfrevel sollten das ungestörte Gedeihen des Futters sicherstellen. Die Wiesenkultur hatte – und hat – aber natürliche Feinde. 1889 veröffentlicht das „Großherzogliche Kreisamt Erbach“, unterzeichnet vom Kreisrath Dr. Breidert im Erbacher Kreisblatt eine Anweisung „betreffend: Die Herbstzeitlose. Die Wiesengründe des Kreises werden vielfach von der Herbstzeitlose überwuchert. Nach den bis jetzt angestellten Versuchen … kann die Herbstzeitlose dadurch vertilgt werden, daß die Zwiebeln im eigenen Safte durch Ziehen ihrer Stengel … erstickt werden. Die geringen Kosten, werden dann durch den Mehrertrag der Wiese ausgeglichen.“ Laut Breidert „unterdrückt eine Herbstzeitlose zehn Grashälmchen“. Bedeuten „geringe Kosten“ Kinderarbeit? Sicher! Der Kreisrath fordert die Bürgermeister unter Bezugnahme auf die Wiesenpolizeiordnung zur Instruktion der Wiesenvorstände, Wiesenwärter und Feldschützen auf. Wiesenbesitzer, die der Reinigungspflicht nicht nachkommen, sind zu ermahnen, bei „fruchtloser Aufforderung“ droht die Anzeige beim Kreis. Strafandrohung: 1 bis 10 Mark. Richtig teuer konnt es für die Besitzer von Hecken, Bäumen und Sträuchern werden, die dort Raupennester duldeten. Breidert zitiert §368 des Reichsstrafgesetzbuches: „Mit Geldstrafe bis 60 Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft … wer das …durch … polizeiliche Anordnungen gebotene Raupen (die Entfernung von Nestern) unterläßt.“ 1864 waren es noch 2 Kreuzer pro Baum, maximal 3 Gulden je Grundstück. Mit ähnlichen Strafen hatten Besitzer von Apfelbäumen, die von der Blutlaus befallen waren, zu rechnen.

Die Duldung bestimmter Pflanzen – nicht nur der Herbstzeitlose – und bestimmter Insekten stand unter Strafe. Bei der Bekämpfung Sperlingen, Krähen und Tauben, die als Saatschädlinge galten agierte das Kreisamt mit der Zahlung von Prämien, z.B. der „Spatzenprämie“ und der Anweisung zum Einsperren der Tauben zur Saatzeit.

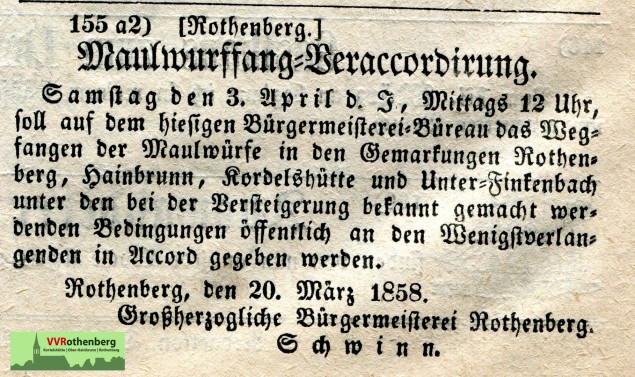

Das Fangen von Maulwürfen war Lohnarbeit, für deren Kosten die Gemeinde aufkam. In bestimmten Abständenen wurde die Arbeit auf den Bürgermeistereien versteigert. „Maulwurffangerlohnveraccordierung“ hieß dieses Procedere im Amtsdeutsch. Unter mehreren Bewerbern konnte der „Wenigstverlangende“ seine Fallen richten.

73. Rätsel

Es wird rätselhaft:

Vermutlich hat der Fotograf der Postkarte einen Baum bestiegen, um den „Urwald“ und die Häuser in die rechte Perspektive zu setzen. Die Gegend hat einen Namen.

Wer weiß, wo es in den 1950er Jahren so ausgesehen hat, den Namen kennt und ihn vielleicht erklären kann, meldet sich unter vorstand@vvrothenberg.de. Der Rückspiegel spendiert einen Gutschein über 10 Euro.

72.

Vom trockenen Sommer im Jahr 1858 hat der Rückspiegel schon berichtet. Die Trockenheit beschert den Rothenbergern noch weitere Unannehmlichkeiten. In Ober-Hainbrunn geht den Müllern das zum Betrieb der Mühlen erforderliche Wasser aus. Schicksal, könnte man sagen, aber auch hier ist der Stellvertreter der Obrigkeit gefragt. Der Mühlenbetrieb steht nämlich in Konkurrenz zur Wiesenbewässerung. Es geht um die Wasserrechte.

Auskunft erteilt das 'Protocoll' des 'Gemeinderaths':

Geschehen, Rothenberg, den 8.Juli 1858

Erschienen heute die Mühlenbesitzer von Ober-Hainbrunn Georg Beisel und Peter Edelmann Wittwe und gaben zu Protocoll:

Da durch die anhaltend trockene Witterung das Wasser unserer Mühlgräben so sehr abgenommen, daß es nicht möglich ist, dem Mahlbedürfnis zur Genüge zu entsprechen - das nur in sehr geringem Maas vorhandene Wasser durch die Wiesenbewässerungen immer mehr abnimmt und dadurch das Mahlen immer mehr gestört wird, so stellen wir hiermit das ... Ersuchen, bei hoher Behörde (Kreisamt) dahin wirken zu wollen, daß hierin eine Abänderung und geeignete Bestimmungen getroffen werden um uns einigermaßen in Stand zu setzen, nach Bedürfniß Mehl liefern zu können.

Wie wir erfahren ist in anderen Orten Verfügung getroffen, daß das Bewässern der Wiesen nur noch wöchentlich einmal und zwar zur Nachtzeit, worüber Näheres noch zu bestimmen sein dürfte, gestattet ist.

Unterschrieben: Georg Beisel, Eva Catharina Edelmann Ww".

Das Wiesen-Bewässerungs-Verbot wird nicht ausgesprochen. Die Sache erledigt sich von selbst, da während des Genehmigungsverfahrens durch das Kreisamt starke Regengüsse einsetzen. Das Großherzogliche Kreisamt schickt darauf hin das Gemeinderatsrotokoll und den Bericht des Großherzoglichen Bürgermeisters mit einer entsprechenden Bemerkung nach Rothenberg zurück.

Wasser als Lebensmittel für Mensch, Tier und Pflanze, als Waschmittel, Lebensraum für Fische, Energieträger, Rohstoff und Transportmittel für die (Brenn-) Holzflößerei. Die Erschließung von geeignetem Wasser verursacht Kosten. Mangel und unterschiedliche Nutzungsbedürfnisse führen fast zwangsläufig zu Konkurrenz der Interessen. Kein Wunder, wenn sich nicht nur pure Solidarität zwischen den von den Wassernöthen betroffenen Einwohnern Rothenbergs einstellen wollte.

71.

Im Jahr 1830 wurde im Großherzogtum Hessen das „Wiesen-Cultur-Gesetz“ erlassen. Seine Königliche Hoheit, der Großherzog, verpflichtete darin die Gemeinden seiner Lande, die unterschiedlichen Interessen der Wiesennutzer durch den Erlass von „Wiesen-Polizei-Ordnungen“ zu regeln. Darin sollte „im Wesentlichen auf die Festellung und Ordnung der concreten Verhältnisse der Wiesenstücke und der Wassernutzung“ Bezug genommen werden.

Die „concreten“, also die örtlichen „Verhältnisse“ hatte der Wiesenvorstand, ein Gremium der Nutzungsberechtigten, zu berücksichtigen. Regelmäßige „Wiesengänge“ waren Vorschrift, das „Protocoll“ dem Großherzoglichen Kreisamt zur Einsicht einzusenden. Der Wiesenvorstand legte unter Berücksichtigung der Wiesen-Polizei-Ordnung den „Wiesenschluss“ fest. Keinem Wiesenbesitzer war es dann gestattet , „nach Eintritt der Nacht bis zum Tagesanbruche Futter … zu mähen oder abzufahren.“ Nach dem Feldstrafgesetz kostete die Zuwiderhandlung im Jahr 1881 3 Mark Strafe. Ausnahme: Die Heu- und Grummeternte (Ohmet). Abfuhrzeiten mussten festgelegt werden, da Wiesen ohne Weganschluss von Nachbarn mit Erntewagen überfahren werden mussten.Die Wässerungszeiten waren durch den Vorstand festgelegt, die Reinigung der Gräben bestimmt. „Wer unbefugt sich das Wasser aneignet, es ab- oder zustellt, wer unbefugt Schleußen … zieht oder niederläßt, Wasserleitungen, … beschädigt wird nach dem Feldstrafgesetz bestraft, beziehungsweise dem ordentlichen Richter zur Bestrafung übergeben.“ Ein „Wiesenschütz“, der in Personalunion Feldschütz oder Polizeidiener sein konnte, sollte die Einhaltung der Regeln überwachen und jeden „Frevel“ – einschließlich des Hutfrevels – zur Anzeige bringen.

70.

Aktuelle farbige Luftaufnahmen zeigen es: Rothenberg liegt im Grünen. Zwischen Bebauung, Gärten und dem Wald liegen „Wiesen“, die das Dorf umgeben. Genaugenommen ist das falsch. Das heutige Grünland ist, wie der Vergleich mit alten Luftaufnahmen zeigt, größtenteils aufgegebene Ackerfläche. In der Landwirtschaft werden Wiesen von Weiden unterschieden. Die Wiese dient ausschließlich der Gewinnung von Stallfutter, Heu und Ohmet. Auf die Weide werden Nutztiere eingetrieben. Heute werden Flächen, die wir – weil grasgrün - Wiese nennen, auch beweidet. In der Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts wäre damit nach dem „Wiesen-Culur-Gesetz“ von 1830 und der Wiesen-Polizei-Ordnung, der Straftatbestand des „Hutfrevels“ erfüllt gewesen. Der „Hüter“, also Hirte, oder ersatzweise der Besitzer der Tiere wurden für den Eintrieb in eine Wiese, egal ob willentlich oder versehentlich empfindlich zur Kasse gebeten.

Für strenge Regeln und Gesetze gab es mehrere Gründe. Zum Ersten ökonomische: Beauftragte der Regierung berichten im Jahr 1843 aus dem Odenwald, dass sich durch Wiesenbaumaßnahmen seit dem Jahr 1811 die Erträge und damit auch die Bodenwerte der betroffenen Grundstücke verdreifacht hätten. Weiter: Der Bau und die Unterhaltung der Anlagen war arbeitsintensiv, die Kosten mussten von den beteiligten Grundbesitzern getragen werden. Die Arbeit musste geplant, organisiert und ausgeführt werden. Bei der Nutzung der Gräben und der Bewirtschaftung der Wiesen prallten unterschiedliche Interessen aufeinander. Streitereien um die Bewässerungszeiten, genutzte Wassermengen, Unterhaltung der Wässerungsanlagen und Überfahrrechte, besonders in Erntezeiten überforderten das Gewohnheitsrecht. Der Gesetzgeber schritt ein.

69.

Der Mehrertrag an verwertbarem Futter muss so groß gewesen sein, dass sich die enorme Arbeit zur Anlage und Pflege der Wässerwiesen lohnte.

Zeugen des Aufwandes sind Mauern zur Terrassierung des Wiesengeländes und zur Abstützung der Gräben, so zum Beispiel im Zweigrund, dem heute teilweise bewaldeten Gelände über- und unterhalb des

Pumpenhäuschens. Dort, wo das Rauchel (Rauhtal) in das Gammelsbachtal mündet, findet sich heute noch ein Aquädukt, ein Sandsteingerinne, welches das Wasser einer nahen Quelle über den Gammelsbach

hinweg in die Gräben der Wiese leitete.

In frühen Beschreibungen des Odenwaldes wird von verschiedenen Autoren die Kunst der Odenwälder Bauern gelobt, durch die Anlage von Grabensystemen Wiesen zu bewässern und Feuchtgelände im Tal zu entwässern. Ludwig Gottfried Klein schreibt 1754: „ … da leiten die Bauern gleich zu Anfang des Frühlings das Wasser, … das von den Bergen kommt mit großem Fleiß durch kleine Gräben auf diesselben (Wiesen), und noch vorteilhafter ist es, wann sie solches durch ihre Miststätten führen können, als wovon sie fett werden …“. In Rothenberg war das sicher der Fall, vereinigte sich doch unterhalb der Brunnenanlagen das Ablaufwasser mit Regenwasser, dem Abwasser aus Haushalten, der Miststätten einschließlich der Puhllöcher (Fäkalgruben) und lief dann in die Wässerungsgräben der Brunnenwiese und der Heiligenwiese (siehe Rückspiegel 12 u. 13 auf www.vvrothenberg.de).

Die Arbeiten zur Anlage und Instandhaltung von Wässerwiesen waren, gemessen am Aufwand, nur „gemeinheitlich“ möglich. Die Besitzer der Grundstücke mussten gemeinsam planen und arbeiten, zumindest waren Absprachen notwendig. Spätestens bei der Nutzung der Wässerungsanlagen kam es zu Konflikten, die Obrigkeit war gefordert.

68.

Der Rückspiegel 65 berichtete, das der Kirchenbauer Schwinn sich vertraglich das Ablaufwasser des Napoleonsbrunnens von der Gemeinde zusichern ließ. Die Klausel war Teil der Vereinbarungen unter denen Schwinn das Grundstück, auf dem der Brunnen gebaut werden sollte, an die Gemeinde abgab. Das überschüssige Wasser sollte zur Wässerung der Schwinnschen Wiesen (Brunnenwiesen) genutzt werden. Dass dieser Vertrag zu schweren Auseinandersetzungen führte, wurde berichtet.

Letztendlich ging es um Viehfutter. Um jeden Grashalm wurde gekämpft; real und bildlich.

Wiesenwässerung war in der Vergangenheit eine wichtige Maßnahme zur Steigerung des Futterertrags: Bis zu drei Mahden im Jahr konnten durch schnelleres Nachwachsen nach der Heuernte, Verbesserung der Nährstoffversorgung, frühzeitige Erwärmung des Bodens nach dem Winter und Dezimierung von Schädlingen, erzielt werden.

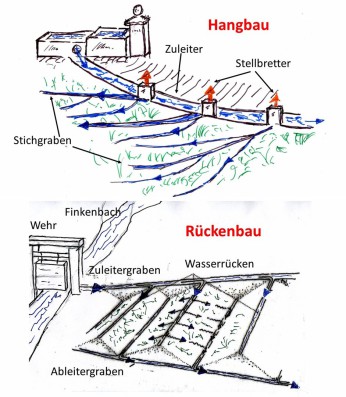

Aufmerksame Beobachter können heute noch Reste der Wiesenbewässerungssysteme in der Landschaft entdecken. In Rothenberg wurde der sogenannte Hangbau betrieben, in

Hainbrunn und Finkenbach nutzte man im Rückenbau das Bachwasser zur Bewässerung.

Im Hangbau werden die Wiesen durch hangparallel verlaufende Gräben mit leichtem Gefälle, die von einem Zuleiter gespeist werden, von oben nach unten bewässert. Wiesen mit „Wasseranschluss“, also

einer Quelle, die sich zum Hangbau eigneten, gab es auf Rothenberger Gemarkung z.B. im Klemern, im Rauchel (Rauhtal) im Zweigrund (oberhalb/unterhalb des Pumpenhäuschens, heute teilweise bewaldet),

in den Brunnenwiesen, der Grundwiese, im Gromern, in der Heiligenwiese, in der Matzebach und im Steingrund, also allen Seitentälern des Gammels- und Finkenbachtals.

Die Wässerungsgräben selbst sind zwar verschwunden, ihre Lage zeichnet sich aber noch heute in den Hangprofilen ab. Im Zweigrund und am Matzebrunnen haben sich Sandsteinmauern erhalten, die zur Abstützung der Gräben dienten.

67.

Am 24 Juni 1858 beschließt der Gemeinderath eine Verordnung betreffend den "Wassermangel, insbesondere polizeiliche Aufsicht über Brunnen, Bäche und Wasserleitungen.“ Diesmal wird die Genehmigung des Großherzoglichen Kreisrathes App eingeholt.

„Um den bestehenden und immer mehr sich steigernden Wassermangel in der Gemeinde Rothenberg zu steuern und dadurch den Gebrauch von Wasser zum Genuße für Menschen und Vieh nach Bedürfniß möglicher zu machen, haben wir es für zweckdienlich gefunden, folgende Bestimmungen zu erlassen.

1. Das Wegfahren von Brunnenwasser aus den Brunnen der Gemeinde Rothenberg soll von nun an nur noch in der Zeit von Morgens 6 bis 9 Uhr und Nachmittags 1 - 4 Uhr den Einwohnern gestattet und somit das Wegfahren außer dieser Zeit verboten sein. 2. ( ... )

3. Jede Zuwiderhandlung gegen die Bestimmung in Art 1. soll mit 1fl (= Gulden) 45xr (= Kreuzer) zu Gunsten der Gemeindekasse, nach geschehener Anzeige und Entscheidung Großherzoglichen Kreisamtes, bestraft werden. 4. ( ... )

Der Gemeinderath Friedrich, Beisel, Siefert, Wieder, Beisel, Bartmann "

Diese Verordnung ist die Reaktion der Gemeinderäte und des Bürgermeisters auf einen Vorfall im Februar bzw. März desselben Jahres. Rothenberger Einwohner hatten die Brunnenleitung mutwillig aufgebrochen, dabei das Straßenpflaster beschädigt und sich ganz offensichtlich am sprudelnden Nass bedient. Ergebnis der 'Aktion': Bürgermeister Schwinn führt Beschwerde "gegen verschiedene Einwohner von da, wegen Gewaltthätigkeit und Beleidigung im Dienst" beim Großherzoglichen Kreisamt. Später ist ein Verfahren in dieser Sache beim Landgericht Hirschhorn anhängig, in dem die Beschuldigten - unter ihnen honorige Gemeinderatsmitglieder - verurteilt werden, der Gemeinde die aus Begutachtung und Reparatur entstandenen Kosten zu ersetzen. Die von Schwinn bestellten Gutachter, Communalbauaufseher Blänkle aus Beerfelden und Communalbauaufseher Scholl aus Michelstadt, hatten ihre Tätigkeit einschließlich der Reisekosten, der Gemeinde zuvor mit zusammen 7 Gulden und 30 Kreuzern in Rechnung gestellt.

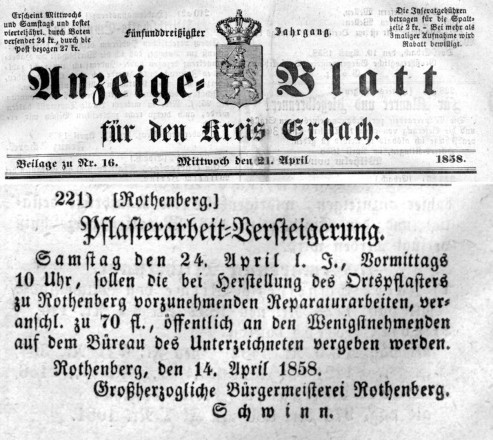

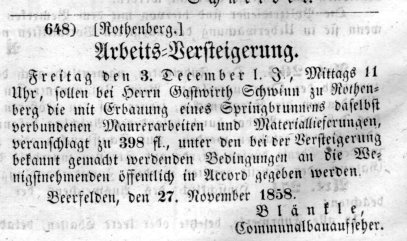

Im "Anzeigeblatt für den Kreis Erbach", April 1858, wird die Versteigerung der Reparaturarbeiten zu 70 Gulden angekündigt.

66.

In den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts macht die trockene Witterung die Verantwortlichen der Rothenberger 'Civil-Gemeinde' zu Katastrophenmanagern.

Der bis 1859 amtierende Bürgermeister Schwinn führt einen wahren Papierkrieg mit dem Großherzoglichen Kreisamt, um sich Maßnahmen der Gemeinde zur Verwaltung des Mangels obrigkeitlich bestätigen zu lassen. Diese Aufgabe ist nicht leicht, da es einen Weg zwischen den verschiedensten widerstreitenden Interessen - auch seinen eigenen, wie sich später zeigen wird - zu finden gilt.

Der Aktenverkehr, die Stellungnahmen, die Beschlüsse des 'Gemeinderaths' und die überlieferten Reaktionen aus der Einwohnerschaft zeigen, dass bezüglich der 'Wassernoth' alle Nervenenden der 'Betheiligten' blank liegen.

Im Dezember 1853 erläßt Schwinn zunächst ohne Zustimmung des Großherzoglichchen Kreisamtes in Erbach eine Polizeiverordnung, in der es verboten wird, Wasser von den im Ort gelegenen Brunnen mit dem Fuhrwerk abzufahren. Pikanterweise gehört zu den ersten beiden aktenkundigen Übertretern dieses Verbotes der Vorgänger Schwinns im Amte des Großherzoglichen Bürgermeisters, Georg Beisel. Beisel behauptet, Schwinn habe kein Recht, ihm die Abfuhr von Wasser zu verbieten. Pech für Schwinn, der die 'vorherige Einholung der Genehmigung' des Kreisrates App unterlassen hatte.

Schwinn musste dem Großherzoglichen Kreisrath App berichten.

Die Großherzogliche Regierung stellt den Bürgermeistereien sogar das Briefpapier:

Titelzeilen eines Vordruckes zum Schriftverkehr mit der Obrigkeit, damit der Gehorsam nicht vergessen wird.

Der Bürgermeister berichtet 'gehorsamst' Beschlüsse, Ereignisse und Vorhaben und bittet darum 'hochgefälligst genehmigen zu wollen'. Das Kreisamt genehmigt - oder auch nicht.

65.

Die zweite Theorie zur Namensgebung: Eventuell ist der Name ein Hinweis auf die Streitereien, auf den Kleinkrieg, der alsbald nach Inbetriebnahme des Brunnens einsetzte und der in der Folge, wenn die Akten richtig interpretiert sind, auf Geheiß des Großherzoglichen Landrates zur Ablösung des Bürgermeisters Schwinn von Rothenberg durch den Hainbrunner Friedrich führten. Es könnte sein, dass sich einer der Streithähne im Verlauf der Auseinandersetzungen den Spitznamen „Napoleon“ eingehandelt hatte.

Gegenstand des Streites war das Ablaufwasser des Brunnens.

Der Besitzer der Wiese, Ex-Bürgermeister Schwinn, hatte das Grundstück auf dem der Brunnen angelegt wurde, nur unter der Bedingung an die Gemeinde verkauft, dass er mit dem Wasser eben diese Wiese wässern könne. Außerdem behielt er das Eigentum an dem Futter - also Gras -, das rund um den Brunnen wuchs. Zur Wiesenwässerung legte er Gräben an.

Nachdem der Brunnen nicht so sprudelte wie gedacht, versuchte die Gemeinde eine Verbesserung durch die Tieferlegung des Auslaufes des Brunnens. Das Ablaufwasser des Brunnens erreichte damit nicht mehr die Wiesenwässerungsgräben Schwinns, sie lagen jetzt zu hoch. Die Folge: Die Gemeinde und ihr früherer Bürgermeister sahen sich in Hirschorn vor dem Amtsrichter. Längst ging es in dem Verfahren nicht mehr nur um das Ablaufwasser, sondern auch um Beleidigung und Tätlichkeiten.

Ob eine der Deutungen des Namens zutrifft, oder keine, sei dahingestellt. Transporthilfe oder Übername: Plausibel sind beide Geschichten, vielleicht gibt es eine dritte.

Die Hoffnung, dass der Brunnen einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Wasserversorgung Rothenbergs leisten könne, erfüllte sich nicht. Um die Jahrhundertwende – wahrscheinlich mit der Einrichtung der öffentlichen Wasserleitung - wurde der Brunnen endgültig aufgegeben.

Der Zugang zum Stollen des Brunnens war nach der Aufgabe der Anlage als nasse Stelle in der Brunnenwiese erkennbar. Seit 2006 ist durch den Einsatz freiwilliger Helfer der Stolleneingang freigelegt und restauriert. Der Stollen selbst ist seitdem von Ablagerungen geräumt.

Da nicht sicher ist ob, und wenn ja, unter welchen Bedingungen Material, das dem Gemeindearchiv von einer Privatperson überlassen wurde, für den Rückspiegel genutzt werden kann, verzichtet der Autor auf die Veröffentlichung des vorbereiteten Berichts über die Freilegung des Napoleonsbrunnens und dessen Restaurierung.

64.

Vom Benzbrunnen wieder zurück zum Napoleonsbrunnen (Fortsetzung des Rückspiegel 62)

Die Anlage in der Brunnenwiese ist in Rothenberg unter dem Namen „Napoleonsbrunnen“ bekannt. Napoleon I. wird nicht vorbeigekommen sein. Zwei Möglichkeiten der Namensgebung könnten in Frage kommen:

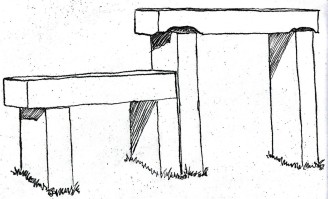

Theorie, die 1.: Auf Anweisung von Napoleon III. wurden im Elsass und in der Pfalz sogenannte Napoleonsbänke aufgestellt. Andere Gegenden, so auch die unsere, haben mit dieser praktischen Einrichtung auch den Namen übernommen oder vorhandenen Ruhbänken den neuen „Markennamen“ gegeben. Diese Bänke, in der Regel aus Sandstein, boten eine Sitzgelegenheit. Über oder neben der Sitzfläche konnten auf einem zweiten Querbalken in Kopfhöhe Lasten abgestellt werden. Vorallem Frauen trugen Körbe und Eimer auf dem Kopf. Der so erzwungene aufrechte Gang schonte die Bandscheiben. Geübte Lastenträgerinnen hielten die Balance so, dass sie die Hände frei hatten oder auf die Hüften stemmen konnten. Ein sogenannter „Wisch“, ein spezielles rundes, kleines Kissen, dämpfte die Einwirkung der Last auf die Schädeldecke. Das Abstellen in Kopfhöhe erleichterte das Abstellen und die Aufnahme des Transportgutes. Stand eine solche Bank als Namensgeberin am Napoleonsbrunnen?

63.

„Der Benzbrunnen ist versiegt! Es läuft kein Wasser mehr …“, lautete die samstägliche Nachricht am Telefon. Eine kurze Inspektion bestätigte die Nachricht. Die Tröge waren voll mit roter Schlammbrühe. Die Besichtigung des Brunnenstollens und der unterirdischen Brunnenstube, in der sich das sonst saubere Kluftwasser aus dem Felsen sammelt, verhieß nichts Gutes. Armdicke Strahle aus rot verschlammtem Wasser drückten sich aus den Fugen des gemauerten Stollens, die Wasserhaltung war voll mit Sediment und das Rohr zum Brunnenstock verstopft, die Brühe entsorgte sich durch den unterirdischen Überlauf.

Ursache war ein Bruch der „modernen“ Wasserleitung in der Hofstraße oberhalb der Brunnenkammer. Die Hoffnung, dass die Wasserführung des Benzbrunnens durch die Ausspülungen und den massiven Transport von Erdmaterial keinen Schaden genommen hatte, erfüllte sich. Nach der Reparatur der Wasserversorgungsleitung konnten die Mitarbeiter des Bauhofes mit Hilfe der Spezialgeräte einer Fachfirma den Zulauf zum Brunnenstock vom Schlamm befreien. Das saubere Kluftwasser, das sonst den Brunnen speist, hatte in der Zwischenzeit seinen Weg aus dem Fels wieder gefunden, sauberes Wasser sprudelte.

Die nun anstehende Säuberung des Brunnens, der Tröge, der Umfassungsmauer und des Pflasters übernahm der Verkehrs- und Verschönerungsverein Rothenberg. „Clearwater Revival“ nannte sich die Aktion des „engagierten Frühjahrsstarts“, die im Rahmen eines Freiwilligentages von der Ehrenamtsagentur des Odenwaldkreises gefördert wurde.

Am Samstag, 15.4., schaufelten, kehrten, schrubbten und strahlten mit Hochdruck: Basti Foshag, Jens Foshag, Philipp Foshag, Jan Johe, Rolf Neuer und Thomas Wilcke unterstützt von Doris Edelmann Irmgard Neuer und Tina Foshag. Die Familie Heinrich Mergenthaler lieferte Wasser und Strom für die Geräte.

62.

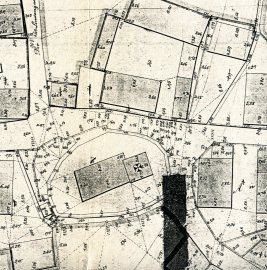

Das 1846 bis 1848 angelegte Kataster der Gemeinde nennt den Flurnamen 'beim Kirchbrunnen' zwischen Hofstraße, heutiger Hauptstraße und Odenwälder Landstraße. Dort befand sich der Gemeindeziehbrunnen, heute auf einem Privatgrundstück. Weiter belegen die Dokumente, dass das Wasser des Unterdorfsbrunnens, des Vorgängers des Krämersbrunnens, aus diesen Wiesen oberhalb der Kirche durch hölzerne Deichelrohre heran geleitet wurde. Die Rohrleitung querte das Gelände des ehemaligen Friedhofes an der 1882 abgerissenen Wehrkirche. 1871 schon belegt der Schriftverkehr des damaligen Pfarrers Kraus mit dem Kreisamt, dass der geplanten Erneuerung der verfaulten Deicheln auf dem Kirchhof durch den sowieso bevorstehenden Abriss nichts im Wege stehe.

1858 erschien im Erbacher Kreisblatt eine Anzeige, in der die „Bauarbeiten zur Errichtung eines Springbrunnens“ ausgeschrieben wurden. Die Planung dazu stammte von dem Kommunalbauaufseher Blänkle aus Beerfelden. Noch im gleichen Jahr begannen die Arbeiten.

Ein Stollen wurde von der unterhalb des Anwesens Volk gelegenen Brunnenwiese zum Gemeindeziehbrunnen oberhalb der heutigen Odenwälder Landstraße gegraben.

Der Ziehbrunnen sollte so in einen Laufbrunnen mit Brunnenkandel umgewandelt werden. Treppen wurden gebaut, Brunnentröge aufgestellt und ein Waschplatz angelegt.

„Springbrunnen“ bezeichnet hier nicht ein hochherrschaftliches Wasserspiel mit Fontänen. Der Begriff war üblich für Brunnen, aus denen das Wasser selbständig sprudelte. Laufbrunnen sagt man heute dazu.

61.

Der Rückspiegel 60 zitierte den ersten Teil der Eingabe der Rothenberger Ortsbürger im Eckbüschel. Der an das „Großherzogliche Kreisamt“ in Erbach gerichtete Brief berichtet im Zusammenhang mit den Mängeln in der Wasserverorgung von den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, besonders im Oberdorf. Ein weiterer Aspekt folgt:

„Bei einer etwa ausbrechenden Feuersbrunst ist auch nicht leicht an die Rettung eines brennenden Gebäudes zu denken, da der vorhandene Brunnen nur viel weniger Wasser liefert, als für eine kleine Feuerspritze nöthig ist.“

Strohgedeckte Häuser, offene Herdstellen, Funkenflug … . Löschwassemangel bestand tendenziell auch im besser wasserversorgten Unterdorf. Im März 1823 brannte das

Anwesen von Conrad Bartmanns Witwe (Wipfrebauersch am Metzkeil) ab: Der Schaden: 846 Gulden. Für Brandschäden im April 1823 zahlte die Brandversicherungskammer 5076 Gulden und 24 Kreuzer an Peter

Hanst und Georg Heckmann. Ein Pferd kostete damals etwa 100 Gulden, eine Kuh 35 Gulden.

Zurück ins Oberdorf: „Die Unterzeichneten sind daher gewiß mit Recht zu der Meinung berechtigt, daß die Anlage eines neuen gemeinheitlichen Brunnens im s.g.

Eckbüschel mehr im Interesse der Gemeinde liegt, als die Herstellung eines kostspieligen Weges nach Hainbrunn zu.

Großherzoglichem Kreisamt wagen daher die Unterzeichneten die ergebenste Bitte vorzutragen, geneigtest dafür wirken zu wollen, das im s.g. Eckbüschel dahier ein neuer

Brunnen angelegt werde.“

Es folgen 65 Unterschriften der Haushaltungsvorstände.

Bemerkenswert ist, dass weder der Eckbüschelbrunnen noch der Bernhardsbrunnen ('Benz-' oder 'Berndsbrunnen') zu dieser Zeit als Röhrenbrunnen ausgebaut sind. Die Wasserführung funktionierte vermutlich, wie heute noch beim Matzenbrunnen, über ein Sandsteingerinne oder eine Deichel aus dem Brunnenstollen.

Die Eingabe der Ortsbürger mit dem Verlangen, einen neuen Brunnen zu errichten, fruchtet zunächst nicht. Die Akten berichten über den Eckbüschelsbrunnen, dass 1879 „ ... eine Summe Geldes zur Reparatur an demselben angewendet.“ wurde.

Offensichtlich war dem Gemeinderat, in dem die wohlhabenderen Bauern des Unterdorfs saßen, der Ausbau des Weges nach Hainbrunn, über den die Holztransporte liefen,

wichtiger. Erst in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts werden die drei 'gemeinheitlichen' Brunnen in der Gemeinde Rothenberg so hergestellt, wie wir sie heute kennen. Die Jahreszahlen an den

Brunnenstöcken berichten dies.

60.

Aus dem Jahr 1879 ist eine Eingabe der Rothenberger Ortsbürger aus dem Eckbüschel überliefert, die außer in die Mängel der Wasserversorgung noch Einblick in die sozialen Verhältnisse gibt:

Rothenberg, den 8. Februar 1879

Betreffend: Die Anlage eines neuen gemeinheitlichen Brunnens

An Großherzogliches Kreisamt Erbach

... Bitte der unterzeichneten Ortsbürger zu Rothenberg

In der Gemeinde Rothenberg befinden sich nur 3 gemeinheitliche Brunnen, wovon der Zustand von zweien ... manches

zu wünschen übrig läßt, während sich der dritte, der einzige Röhrenbrunnen in der Nähe der Kirche, in ziemlich gutem Zustand befindet.

Für den hoch gelegenen Theil des Dorfes, s.g. Eckbüschel, den Wohnplatz der Unterzeichneten, ist nur ein in mangelhaftem Zustande sich befindlicher schwacher Gemeindebrunnen vorhanden, der zwar nie ganz versiegt, aber doch lange nicht ausreichend ist, um die zahlreiche Nachbarschaft hinreichend mit Wasser zu versorgen.

An diesem Brunnen sind in ungefähr 50 Wohnhäusern mindestens 70 - 75 Haushaltungen mit circ. 310 Seelen und 90

Stück Rindvieh angewiesen, sich mit dem erforderlichen Wasser zu versehen. Bei der unzureichenden Menge und dem starken Bedarf derselben kommt es daher immer vor, daß Kinder und Erwachsene oft eine

Stunde und noch länger warten müssen, bis sie eine kleine Parthie Wasser bekommen können, da an der Quelle jederzeit eine Menge leerer Eimer und Kübeln

auf den Augenblick ihrer Füllung warten. Fast ganze Nächte hindurch ist dieser Brunnen häufig mit

Menschen belagert, um das zur Haushaltung und zum Tränken des Viehes erforderliche Wasser zu bekommen

Daß unter diesen Verhältnissen das Wasserholen viele kostbare Zeit raubt, ist einleuchtend.

Die Unterzeichneten sind meistens Tagelöhner und arbeiten in den Waldungen der Gemeinden von Hirschhorn und Eberbach. Wie unangenehm ist es aber für uns, wenn die Frauen am Abend aus den oft zwei Stunden entfernten Waldungen zurückkehren und dann erst stundenlang am schwachen Brunnen warten müssen, um das zur Bereitung des Nachtessens erforderliche Wasser zu bekommen, oder wenn wir ermüdeten Männer, die wir nach schwerer Arbeit und langem Gang so sehr der Nachtruhe bedürfen erst kaum um 11 Uhr abends oder noch später so viel Wasser vorfinden, daß das dürstende Rindvieh getränkt werden kann.

59.

Am Beispiel des Brunnenbaues auf dem Hof des 'Kirchenbauern' Johann Georg Schwinn ist zu erkennen, dass das Anlegen privater Hausbrunnen sehr kostenintensiv war und deshalb nur für wohlhabende Bürger in Frage kam. Die Hausbrunnen wurden nur von den Bewohnern der jeweiligen Anwesen genutzt, die überlieferten Schriftstücke enthalten Hinweise auf Eifersüchteleien und Streit.

Die Gemeinde als Trägerin des "gemeinheitlichen", d.h. öffentlichen Brunnenwesens steht immer noch vor Problemen. Besonders im Rothenberger Oberdorf, dem Eckbüschel, klagen die Bewohner nicht nur zu Zeiten anhaltender Trockenheit über den Zustand der Wasserversorgung.

Baumaßnahmen, die zur Behebung der Mängel beitragen sollen, führen oft nicht zum gewünschten Erfolg.

1845 berichten die Gemeindeakten von der Fertigstellung des Brunnens im Eckbüschel. Die Arbeiten waren 1843 nach Plänen des Kreisbaumeisters Lerch begonnen worden. Die Akten sagen nichts über einen möglichen Vorgänger.

Den Auftrag erhielt ein ortsansässiger Maurer namens Rug, der als 'Wenigstnehmender' aus der 'Veraccordierung' (Arbeitsversteigerung) hervorgegangen war.

Der Handwerker ruiniert sich mit der Übernahme der Arbeit, da er den Widerstand des Untergrundes falsch eingeschätzt hat. Er beklagt „ ... die harten Felsen, die sich abwechselnd einstellten und Einstürtze von Erdmassen und das in diesem Kanal zusammenfließende Wasser...“. Rug bittet 1844 die Gemeinde um finanziellen Ausgleich seines, durch den felsigen Untergrund bedingten, zeitlichen Mehraufwandes, da er sonst seine Familie nicht mehr ernähren könne. Die Gemeinde zahlt nicht. Die Gemeinderäte bestehen auf die Erfüllung der vereinbarten Arbeitsleistung und zahlen nicht mehr als die bei der Arbeitsversteigerung festgesetzte Summe.

Bild: Blick aus dem Brunnenstollen in einen vertikalen gemauerten Schacht nach Oben. Der Schacht befindet sich – ungefähr - an der heutigen Kreuzung Haupt-, Landwehr- und Feldstraße. Der Schacht kann drei Funktionen gehabt haben: 1. Abtransport von Abraum, 2. Bewetterung des Stollens, also Frischluftzufuhr während der Bauarbeiten, 3. Ziehbrunnen.

58.

Die Erfahrung, dass das kostbare Nass „gehalten“ werden muss, machte auch der Kirchenbauer Johann Georg Schwinn, der im Winter 1868/69 zusammen mit dem Brunnengräber Emrich (Emmerich?)aus Beerfelden einen Brunnen auf seiner Hofreite am heutigen Rothenberger Metztkeil baute. Schwinn berichtet das Bauvorhaben in seiner Rechnungskladde.

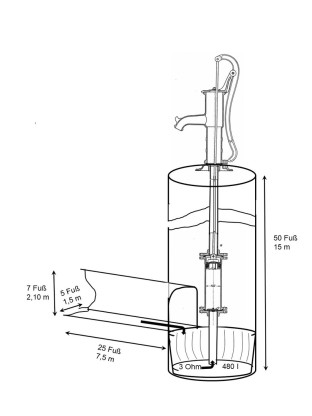

Zunächst ergrub man einen senkrechten Schacht. „Haben gegraben bis zur geraden Tiefung, 50 Fuß“. 1 Fuß entspricht ca. 30 cm. In dieser Tiefe von umgerechnet 15 Metern (!) wurde ein 7 m langer Stollen in den Fels gehauen. Erfolgreich! Die angeschlagene Kluft lieferte, doch das Wasser verschwand sofort wieder im zerklüfteten Untergrund. Clever versenkten Schwinn und Emrich einen „eichenen Stenner“ auf dem Grund des senkrechten Schachtes. Der hölzerne Bottich füllte sich aus einem im Stollen verlegten „Kandel“ und konnte „3 Ohm Wasser halten“, also ca. 500 Liter. Für 66 Gulden kaufte Schwinn in Michelstadt eine Druckpumpe.

Johann Georg Schwinn hatte damit die Wasserversorgung seines Hofes gesichert. Aus Freude über das gelungene Unterfangen hat er in seinem Rechnungsbuch ein Gedicht überliefert. Das Gedicht und der Bericht vom Brunnenbau sind im Odenwälder Jahrbuch „gelurt 2023“ nachzulesen. „Gelurt, Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte“ wird vom Kreisarchiv des Odenwaldkreises herausgegeben und ist dort oder im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-9822567-2-6).

57.

In unserer Gegend fielen während der letzten 100 Jahre ca. 900 bis 1000 mm Niederschlag pro Jahr. Diese Zahlen lassen sich der amtlichen Wetterstatistik entnehmen, im Rückspiegel 56 wurde umgerechnet: 1000 mm Niederschlag bedeuten 1m³ Wasser = 100 Eimer pro m². die Dimension dieser Menge soll ein kleines Zahlenspiel verdeutlichen:

Die Hirschhorner Höhe, auf deren Mitte Rothenberg liegt, wird im Süden durch den Neckar, im Norden durch Beerfelden, im Osten durch den Gammelsbach und im Westen durch den Finkenbach begrenzt. Das Gebiet umfasst ca. 40 km². 1 km² entspricht 1.000.000 m². Im Durchschnitt der vergangenen Jahre fielen oder fallen damit 40.000.000 m³, in Worten: Vierzig Millionen Kubikmeter Wasser auf die Hirschhorner Höhe. Diese Zahl veranschaulicht, bedeutet, dass sich mit dieser Wassermenge der Marbach-Stausee ca. 57 mal auffüllen ließe, wenn man Verdunstung und Wasserbedarf der Vegetation unberücksichtigt lässt.

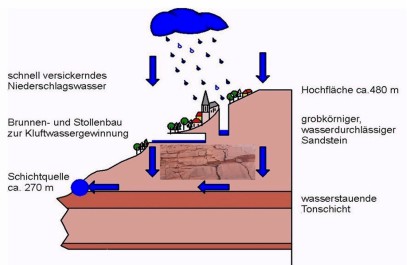

Auf der Hirschhorner Höhe gibt es keine offenen Bäche, die das Wasser zu Tal führen. Das Wasser versickert, tränkt den porösen Sandstein und folgt dann den Klüften und Spalten im Fels. Erst eine Tonschicht leitet das Wasser zu den Quellen im Tal (Rückspiegel 55). Gammels- und Finkenbach werden von dort gespeist.

Brunnenbau in Rothenberg bedeutete, dass eine wasserführende Kluft gefunden und angezapft werden musste. Grundwasser im klassischen Sinne hätte man bestenfalls auf der tonigen Gesteinsschicht in 130 m Tiefe finden können.

Eine wasserführende Kluft anzuzapfen bedeutete bergmännische Arbeit. Schächte für Tiefbrunnen, Stollen für Laufbrunnen wurden auf der Suche in den Fels geschlagen oder – so im Falle des Krämersbrunnens – auch gesprengt. Wenn, bei Erfolg, Kluftwasser in die Brunnenstube lief, galt es, dafür zu sorgen, dass es sich am Boden der Stube sammeln konnte, sonst wäre es in den Klüften weiter talwärts geflossen. Um die abführenden Klüfte zu abzudichten, wurde in der Regel lehmhaltiges Material benutzt. Im Krämersbrunnen gewährleisten „moderne“ Sandsäcke auf dem Boden die Schüttung des Brunnens.

57.

Eigentlich sollte in einer regenreichen Gegend mit einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von knapp 1m³ pro m² und Jahr die Versorgung von Mensch und Vieh mit Wasser keine Schwierigkeiten bereiten.

Die Probleme hatten im wesentlichen zwei Ursachen: Schwankungen in der Niederschlagsmenge,

vor allem aber die geologischen Bedingungen.

Die Niederschläge schwanken im Odenwald jahreszeitlich bedingt sehr stark. Die gesamte durchschnittliche Menge von 900 bis 1000 mm fällt über das Jahr nicht gleichmäßig verteilt, sondern hat ihr

Maximum im Juni/Juli sowie im Oktober. Die geringsten Mengen fallen im Durchschnitt im Januar/Februar und im April.

Abweichend von den Jahresmittelwerten können im Odenwald bedeutende Schwankungen der Jahresniederschlagsmengen beobachtet werden, in Extremfällen von ca. 800 mm bis 1600 mm.

Rothenberg liegt auf einem Höhenrücken des Buntsandstein-Odenwaldes im Bereich des Oberen Buntsandsteins. Mit einer Höhe zwischen ca. 350 m und ca. 480 m stellt die Ortslage eine Ausnahme in der Siedlungsgeografie des südlichen, zertalten Odenwaldes dar.

Böden, die aus den Verwitterungsprodukten des Buntsandsteins entstanden sind, halten das Wasser schlecht, sie sind durchlässig und trocknen schnell aus.

Ein weiteres Problem liegt in der geologischen Vergangenheit der Gegend. Die Täler von Itter, Gammelsbach und Finkenbach

folgen tektonischen Verwerfungen, sie sind als Dehnungs- bzw. Einbruchsrisse durch Bewegungen innerhalb der Erdkruste entstanden und in ihrer Gestalt später durch Erosion verändert worden.

Die tektonischen Vorgänge sind nicht ohne Auswirkungen auf die Sandsteinformation geblieben, auf der die Gemarkung Rothenbergs liegt. Das Sandsteinpaket ist zerbrochen, der Fels stark zerklüftet. Das

in den Grund eindringende Oberflächenwasser folgt diesen Rissen, Spalten und Klüften und tritt nach meist nicht nachvollziehbaren Wegen oberhalb undurchlässiger tonhaltiger Gesteinschichten in

Quellen wieder zutage. Das Dorf liegt unter den gegebenen geologischen Bedingungen zu hoch, der Quellhorizont, markiert durch Matzenbrunnen, Gromernsbrunnen und unterem Himmelreichsbrunnen, alle auf

ca. 270 Metern Höhe, befindet sich weit unterhalb der Ortslage. Genügend Quellwasser gibt es im Tal aber nicht in Rothenberg.

55.

Heute sind sie eine Zierde des Ortsbildes, spenden Tränk- und Gießwasser und kühlen im Sommer so manche Flasche Bier: Der Krämersbrunnen, der Ahls- oder Eckbüschelsbrunnen und der Benzbrunnen. Die Brunnen sind aber auch Zeugen der gewaltigen Anstrengungen der Rothenberger im Kampf um eine zuverlässige und ausreichende Wasserversorgung. Hinter jedem Brunnen liegt ein in den Berg gehauener Stollen. Diese Anlagen sind sehr aufwändig und in der Region einmalig. Der mit 200 Metern längste Gang verbirgt sich hinter dem Ahlsbrunnen.

Seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts wird die öffentliche Wasserversorgung Rothenbergs in Akten erfaßt. Schon der Umfang der erhaltenen Aktenstücke aus dem 19. Jahrhundert ist, mit mehreren hundert Blättern, ein Hinweis darauf, wie intensiv sich die damalige Verwaltung um die Lösung der Wasserprobleme in unserem Dorf kümmern musste. Dabei sind in den Akten die privaten Brunnenanlagen überhaupt nicht oder nur im Zusammenhang mit der öffentlichen Wasserversorgung erwähnt.

Das Höhendorf Rothenberg liegt in einer Gegend, die mit Niederschlägen eigentlich reich gesegnet ist. Dennoch berichten

Chronisten und alte Akten immer wieder von Wassermangel. Trockene Sommer waren in unserer Gegend gefürchtet. Immer wieder ist dokumentiert, dass in niederschlagsarmen Zeiten die Brunnen

innerhalb des Ortes versiegten.

Ausgesprochene 'Wassernöthe', wie man damals schrieb, sind für die Jahre 1857, 1858, 1860 und 1879 bezeugt. Fortwährend schlecht und damit immer wieder Anlass zur Klage war die Versorgung im

Rothenberger Oberdorf, dem Eckbüschel.

54.

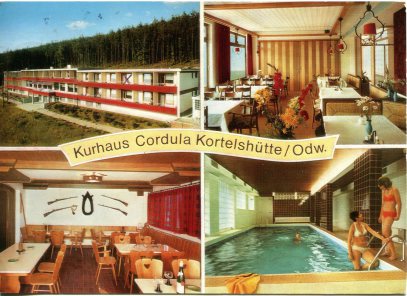

27000 Übernachtungen von Feriengästen in Rothenberg, Hainbrunn und Kortelshütte im Jahr 1969! Diese märchenhafte Zahl wurde Anfang der 70er Jahre noch getoppt. Im Protokollbuch des Verkehrsvereins ist von ca. 40000 Übernachtungen die Rede. Der Grund: Im Jahr 1969 eröffnete Architekt Felix Schuppel das Kurheim „Cordula“. 1977 übernahm auf Initiative von Pfarrer Hartmut Krüger die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche die Gebäude und begann mit der Einrichtung eines Altenheims, das heute, der Azurit-Gruppe angehörig, noch den Namen „Cordula“ trägt. Jetzt erinnert noch der sogenannte „Herzkrankenweg“ an die Vergangenheit als Kurheim.

Die Ansichtskarte wurde 1972 von einer „Margit“, mit Kreuzchen am Zimmer und herzlichen Grüßen versehen, nach München verschickt. Verdammt lang her, mehr als 50 Jahre. Die Mädels im Bikini aus den Siebzigern: Heute in den Siebzigern.

53.

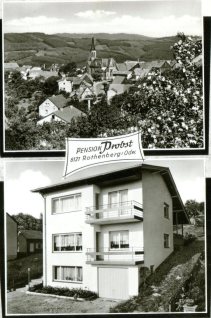

In den1960er Jahren begann für den Fremdenverkehr, der sich in der Nachkriegszeit stetig aufwärts entwickelte, eine wahre Hype. Im Protokollbuch des Rothenberger Verkehrs- und Verschönerungsvereins sind Übernachtungszahlen dokumentiert, die heute nahezu unglaublich klingen. 1962 verfügte die Rothenberger, Kortelshütter und Hainbrunner Gastronomie über ca. 200 Betten. Im gleichen Jahr wurde eine Fremdenverkehrsabgabe von 10 Pfennigen pro Person und Übernachtung eingeführt. 1964 vereinnahmte der Verkehrsverein 800 DM, ein Jahr später 1400 DM. Sollten die Wirte damals richtig abgerechnet haben, bedeutet dies, dass die Anzahl der Übernachtungen innerhalb von 2 Jahren von 8000 auf 14000 angestiegen war. Für das Jahr 1966 meldet der Jahresbericht des VVR eine konkrete Zahl: In 25418 Fällen haben Gäste, auch „Kurgäscht“ oder „Fremme“ genannt, die Rothenberger Betten genutzt. Fast 27000 Übernachtungen waren es im Jahr 1969. Neben der Sorge für die Bettwäsche gab es da auch allerhand zu kochen, zu braten und zu backen. Der Verkehrsverein sorgte für touristische Infrastruktur: Bänke, Schilder, Prospekte und Wanderkarten, aber auch für unterhaltsame Ereignisse.

Zimmervermietung an Feriengäste war lukrativ. Bauliche Erweiterungen, Neu- oder Umbauten boomten parallel zur Nachfrage. Viele Gäste übernachteten in privaten Zimmern, die, in Zusammenwirken mit der Gastronomie, meist im Nebenerwerb vermietet wurden, Frühstück gab’s im Wohnzimmer, gegessen wurde in den Gasthöfen oder im Café.

52.

Ansichtskarte, Kortelshütte, 1960er Jahre. Der Kortelsberg ist noch völlig unbebaut. Ganz rechts das Schulhaus. Die heutige Hochstraße bildet die Bilddiagonale.

Die Postkarte wirbt auf ihrer Rückseite für die „Pension Berghof, direkt am Wald, Bes. L. Braner, Höhenluftkurort Kortelshütte“. Das Anwesen selbst liegt versteckt hinter der Straßenkurve. Die

Postkartenmacher nutzten einen weißen Pfeil: „Da ist er, der Berghof! Schaut euch die Umgebung an!“

51.

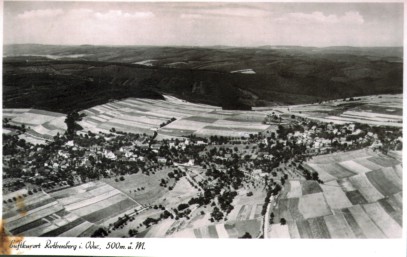

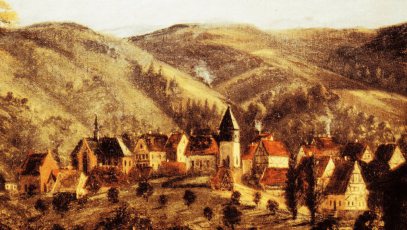

„Rothenberg i. Odenwald vom Flugzeug aus“. Die Bildpostkarte wurde in Beerfelden gestempelt. Das Datum selbst ist nicht lesbar, auf der grünen Sechspfennigmarke guckt Hindenburg grimmig nach Links. „Freigegeben vom R.L.M“ (Reichsluftfahrtministerium) steht auf der Rückseite, zwischen der Mitteilung und dem Adressfeld. Mit der der Nennung dieses Ministeriums, das 1935 gegründet wurde, lässt sich die Karte auf die Jahre danach datieren. Derartige Aufnahmen kamen als Ansichtskartenmotiv damals in Mode. Teilweise zeichnet der Verkehrsverein Rothenberg als Verleger.

Hinsehen lohnt sich: Das Rothenberger Unterdorf ist vom Oberdorf noch deutlich geschieden, die Feldflur noch stark vom Ackerbau geprägt. Lang und schmal sind die Grundstücke. Oft nur 10m bis 12m breit, dafür 100m bis 120m lang bilden die durch Erbteilung entstandenen Parzellen ungefähr einen halben Hessischen Morgen (ca. 1250 m² = ¼ ha) ab. Praktisch: Auf den langen Äckern musste der Pflug nicht so oft gewendet werden.

50.

Bildpostkarten - Ansichtskarten - zu schreiben, um die Lieben aus der Ferne zu grüßen, war bis vor wenigen Jahren fester Bestandteil im Programm einer jeden Urlaubsreise. Ein Kreuzchen auf dem Bild verriet neben dem „Gruß aus …“ den aktuellen Aufenthaltsort, links neben dem Adressfeld wurde die Befindlichkeit der Absender notiert. Heute geht das schneller, aktueller und individueller mit einem selbstgeschossenen Foto, das eine Nachricht auf WhatsApp illustriert.

Seit den1870er Jahren wurden Postkarten und Bildpostkarten verschickt. Ansichtskarten mit Motiven aus Rothenberg entstanden in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Als Lithografien waren farbige Karten aufwändig produziert und damit relativ teuer. Fotos lieferten zunächst nur schwarz-weiße Bilder in noch entwicklungsbedürftiger Qualität.

Zunächst waren es die Wirte, die ihren mitteilungsbedürftigen Gästen die Karten anboten und damit nicht nur deren Kommunikationsbedürfnissen nachkamen, sondern auch den Werbeeffekt bei den Adressaten der Karten für ihre gastronomischen Betriebe sahen und nutzten. Rothenberger Einzelhandelsgeschäfte stiegen später in den Vertrieb mit ein.

Käufer der Ansichtskarten waren hauptsächlich „Kurgäscht“. Der Verkauf der Karten muss sich gelohnt haben, ein Zeichen für die Entwicklung des Fremdenverkehrs.

Im „Rückspiegel“ werden immer mal wieder alte Ansichtskarten veröffentlicht und kommentiert. Genaues Hinsehen lohnt sich. Größere Abbildungen gibt´s auf www.vvrothenberg.de.

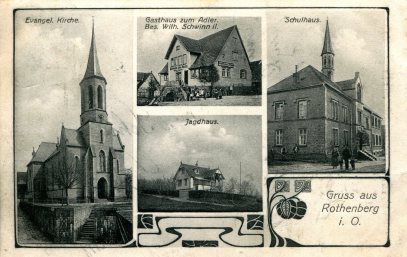

Der Poststempel wurde 1910 auf die Fünfpfennigmarke gesetzt. Interessant ist der Versuch, die Karte durch die Verwendung von Jugendstilornamenten künstlerisch aufzuwerten. Die Reverenz des Herausgebers an den künstlerischen Zeitgeist wirkt ein wenig verkrampft. Etwas unsicher hat der Verlag Edelmann & Willenbücher aus Beerfelden in den Baukasten zur Herstellung von Postkarten seines noch jungen Gewerbes gegriffen.

Die 1870 eingeweihte Schule trägt noch ihr Glockentürmchen. 1916 musste die Glocke für Kriegszwecke abgegeben werden. Das Türmchen selbst war nach mehr als 50 Jahren reparaturbedürftig und wurde deshalb kurzerhand abgerissen.

49.

Am Freitag, 18.11. und am Samstag, 19.11., jeweils um 20 Uhr, bespaßt die Rothenberger Theatergruppe (RTG) wieder ihr Publikum in der Sporthalle: „Kaviar trifft Currywurst“. Vielleicht gibt es noch Karten im Vorverkauf oder an der Abendkasse.

Mehr als 70 Jahre zuvor brachten die Ahnen der RTG „Müllers Lies“ auf die Bühne des Saales im „Adler“. 1951 hatte man wieder Lust, Zeit und Muße zum Theaterspiel. In einer Zeit ohne Fernseher wurde das Angebot gerne angenommen. Der Rückspiegel 47 berichtete mit einem Bild der Gruppe und bat um Hilfe bei der zeitlichen Einordnung und der Identifikation der Personen. Es gab einige Rückmeldungen, deren Ergebnis hier noch nicht verraten werden soll. Stattdessen ein weiteres Foto, aufgenommen vor dem Haus Bartmann am Rothenberger Metzkeil. Damals kam zum Fotografieren noch der Profi Helm aus Beerfelden.

In Rothenberg überliefert als "Millersch Lies", lautet der Titel des Theaterstückes von Franz Schwalbach: "s' Millersch Liss'l vunn Mich'lboch".

47.

Im November spielt die Rothenberger Theatergruppe nach der Coronapause wieder auf: „Kaviar trifft Currywurst“, eine Komödie über Schein und Sein der Edelgastronomie, wird nicht nur den Gaumen sondern auch die Lachmuskeln reizen.

Das Bild im heutigen Rückspiegel zeigt die Ahnen der Rothenberger Theatergruppe. Die stolze Gruppe brachte „Müllers Lies“ zur Aufführung. Wer Details weiß, das Stück, das Jahr oder schauspielende Personen kennt, meldet sich bitte beim Rückspiegel.

46.

Das Neckartal diente auch nach 1648 immer wieder dem Durchmarsch von Truppen, deren Führungen von den Bewohnern nicht nur ganz offiziel Geldzahlungen (Kontributionen) verlangten, Quartier und Verflegung eintrieben, sondern auch plündern ließen. 1672 begannen wieder ein Krieg: Heiliges Römisches Reich gegen Frankreich. General Turenne gewann 1674 die Schlacht bei Sinsheim. Insgesamt kämpften 12.000 Mann Kavallerie. Die Männer und ihre Pferde wollten versorgt sein. „ … leider bewiesen sich damals die deutschen Truppen ebenso feindselig gegen die armen Einwohner, als die Feinde selbst. Was bei ihrem Durchzug die deutschen Truppen übrig gelassen hatten, vernichtete die [ … ] französische Armee.“ Es kam zu Tätlichkeiten. Bedrängte Bauern „hängten einzeln gefangene Soldaten auf, und die Franzosen verbrannten dafür ganze Dörfer“, schreibt F.R. Kissinger in seiner Chronik Hirschhorns. 1677 gab es eine Pause „bis […] unter Melack von neuem die Einwohner“ […] heimgesucht wurden. Der französische General Melac wurde von seinem König, Ludwig XIV, dem Sonnenkönig, der die Kurpfalz nach dem Tode des Kurfürsten als sein Erbe beanspruchte, mit dem Auftrag „Brulez le Palatinat!“ (Brennt die Pfalz nieder!) auch in unsere Gegend geschickt und leistete dort ganze Arbeit. Das Heidelberger Schloß ist seitdem eine Ruine.

Die Rothenberger hatten, wie andere Dörfer in der Nähe des Neckars auch, mit Sicherheit ungebetenen Besuch. Wenig ist schriftlich überliefert. Die Leute selbst waren des Schreibens nicht oder nur wenig kundig. Dokumente der Verwaltung oder Kirche sind lückenhaft oder noch nicht gefunden.

Die Mauer um die Rothenberger Wehrkirche bot der Bevölkerung lange Zeit Schutz. Sie wurde um 1800 als baufällig beschrieben und 1845 eingerissen. Die Steine fanden eine neue Verwendung in der Mauer des 1783 angelegten, noch heute genutzten, Friedhofs. Wenn Steine erzählen könnten ……. .

45.

Mit dem Abschluss des Westfälischen Friedens beendeten die europäischen Potentaten im Oktober 1648 den 1618 begonnen Krieg um Land und Leute, der in seinem Verlauf zu einem Krieg gegen Land und Leute geworden war. Die Bevölkerung hatte noch lange zu leiden und mit den Folgen zu kämpfen. Wirtschaftliche Not, Obdachlosigkeit, Hunger und Pest, mussten erst noch besiegt werden. Welches religiöse Bekenntnis kann den Leuten zugemutet werden? Lutherisch, reformiert oder katholisch? Wie die Rothenberger Geschichte zeigt, war die Frage auf dem Hintergrund dessen, was die Bevölkerung selbst wollte, nicht entschieden, führte zu Übergriffen der Obrigkeit und Auseinandersetzungen, die bis in das 19. Jahrhundert reichten und u.a. durch den Gebrauch von Schusswaffen - in mehreren Fällen - beantwortet werden sollte. Dazu mehr in einem späteren Rückspiegel.

44.

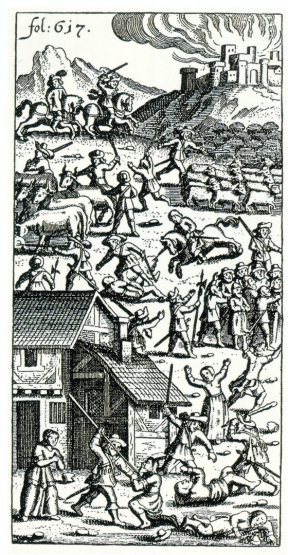

Tod, Missbrauch, Raub, Verstümmelung: Die immer größer werdenden Söldnerheere der katholischen Liga und der evangelischen Union, in denen sich der Hochadel zusammengeschlossen hatte, mussten sich durch Plünderungen selbst versorgen. Ganze Landstriche wurden verwüstet, damit für den Feind nichts übrigblieb. Hauptkriegsfolge war ein Massensterben der ländlichen Bevölkerung, wie die Zahlen auch für Rothenberg belegen (RS 43). Der Krieg um Land und Leute richtete sich objektiv gegen Land und Leute. Die Todesfälle, die in Rothenberg für das Jahr 1622 dokumentiert sind, stehen sicherlich in Verbindung mit dem Kriegszug Tillys durch das Neckartal. Der schlug sein Lager bei Hirschhorn auf und beobachtete von dort aus die Truppenbewegungen seines evangelischen Gegners Mansfeld. Südhessische Chroniken berichten von bis zu 4000 Mann Kavallerie, die im April 1622 vom Neckar aus auf dem Weg an den Main in das Amt Freienstein einrückten. Städte, Burgen und Dörfer am Wege wurden erneut geplündert; auch Erbach wurde nicht verschont.

1632 treiben die Schweden, also „Verbündete“ der evangelischen Union, nach der Schlacht bei Nördlingen, die kaiserlichen Truppen General Tillys aus der Pfalz. Die Schweden marschieren durch das Neckartal; mit allen Folgen für die Bevölkerung am und um den Neckar. Dokumente beschreiben die Vorkommnisse in Eberbach und Hirschhorn. Gezahlte Kontributionen schützten die Städte und Dörfer nicht vor den Umtrieben marodierender Söldner. Die Wehrkirche bot nur unzureichenden Schutz. Viele, wenn nicht alle Dorfbewohner, die immer wieder auch Schutz in Waldverstecken gesucht hatten, flüchteten hinter die vermeintlich sicheren Mauern Hirschhorns. Schon 1624 wird die Anwesenheit des Rothenberger Schultheißen Georg Beysel in den Annalen vermerkt. „Gassen, Höffe und Winckel lagen voller Leutte“ und die fristeten „im Regen Schnee und under dem freyen Himmel“ ein elendes Dasein.

In Hirschhorn wartete 1635 die nächste Katastrophe, der Schwarze Tod: Die Pest brach aus. Die Pesttoten, unter denen sich bestimmt auch Rothenberger befanden, wurden in Massengräbern vor dem Böcklestor bestattet. Der Platz ist heute der verkehrsreichste in Hirschhorn.

Am 23. Juni 1622 überfallen Kroaten aus Tillys Armee Burg und Bevölkerung Erbachs. Gemälde aus dem Privatbesitz Graf Erbach-Erbach. Foto: Foto-König, www.schloss-erbach.de. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Gräflichen Rentkammer.

43.

Wie berichtet, gelang den Rothenbergern, verschanzt in ihrer Verteidigungsanlage, der Wehrkirche und dem ummauerten, mit Schießscharten versehenen Friedhof, in der Abwehr marodierender Söldner im November 1621, ein Erfolg. Das Leiden der Bevölkerung ging aber weiter. Berichte über weitere Überfälle der Soldateska der kriegführenden Parteien gibt es zwar nicht, das Rothenberger Dorfbuch enthält aber Hinweise.

1618 starb Ludwig von Hirschhorn. Seinem Nachfolger, Friedrich, huldigten im gleichen Jahr 52 Gemeindsmänner. Gemeindsmänner sind männliche Ortsbürger mit allen Rechten. Frauen, Kinder, Beisassen also Bewohner ohne Ortsbürgerrechte und deren Familien sind in dieser Zahl nicht enthalten. Dem Huldigungsprotokoll im Dorfbuch sind, hinter den Namen der Schwörenden, Kreuze mit der Jahreszahl 1622 nachträglich eingefügt. 1632 starb mit Friedrich der letzte Angehörige des Rittergeschlechts der Hirschhorner. 1641 hatten die Rothenberger dem neuen Lehnsherren der reichsunmittelbaren Herrschaft, Kraft Adolf von Cronberg, zu huldigen, das heißt nach Verlesung der Rechte und Pflichten, ihren Eid als Untertanen abzulegen. Das Huldigungsprotokoll verzeichnet jetzt nur noch 22 Ortsbürger. 30 Gemeindsmänner waren in dieser Zeit gestorben, das Schicksal ihrer Familien: ungewiss. Im Jahr 1556 waren in der Herrschaft Rothenberg 43 Häuser gemeldet. 1641 waren in der Herrschaft noch 16 Häuser bewohnt. Zerstört oder niedergebrannt waren 8 Häuser in Rothenberg, in Ober-Hainbrunn 3, in Unter-Finkenbach 2 Häuser. 14 Häuser standen leer.

Sieben Kriegsjahre standen der Bevölkerung noch bevor.

42.

Lucks Schilderungen beziehen sich auf die Grafschaft Erbach. Ein Bericht des Pfarrers Moterus von Roßdorf an den hessischen Landgrafen schildert die Ereignisse in

Beerfelden noch brutaler.

Rothenberg war 1621 noch hirschhornisch. Für die Söldner hatten die Grenzen der Herrschaftsgebiete keine Bedeutung. Die Soldaten waren auf die Plünderung der Bevölkerung angewiesen. Fouragieren

nannte man das. Pferde waren kriegswichtig. Vieh, soweit es nicht der eigenen Ernährung diente, wurde vorallem in Städte getrieben und dort den hungernden Einwohnern verkauft. Ernteerträge ließen

sich zu Geld machen. Geld, wertvolle Habe, auch Kleidung waren im Tross der Soldaten, mit denen auch Frauen und Kinder unterwegs waren, begehrt.

Die Rothenberger, deren Dorf unterhalb der Höhenstraße von Hirschhorn nach Beerfelden lag, werden von den marodierenden Söldner sicher nicht vergessen worden sein. Schriftliche Rothenberger Überlieferungen sind rar. Berichtet wird von einem Trupp von zehn Reitern aus dem Anholtischen Kommando, die am 27. November 1621 von der befestigten Kirche aus zurückgeschlagen wurden.

Nach der Schlacht bei Wimpfen im Mai 1622 rückte Tilly, General des Fürstenbundes der katholischen Liga mit seinen Söldern durch das Neckartal gegen Heidelberg vor, in dessen Schloß sich der evangelische „Winterkönig“, Kurfürst Friedrich V., geflüchtet hatte. Kriegsgerät wurde auf dem Neckar verschifft, Dilsberg und Heidelberg mit Kanonen beschossen. Das Tross der Armee plünderte und brandschatzte die Dörfer entlang seines Weges auch rechts und links des Neckars.

Der Krieg der adeligen Potentaten gegen Land und Leute war erst in seinem vierten Jahr!

41.

Ein mit einer Wehrmauer befestigter Friedhof, eine Wehrkirche, wozu? Schlachten wurden woanders geschlagen. Die Rothenberger Befestigungsanlage hatte in ihrer Geschichte bis Anfang des 19. Jahrhunderts mehrere Bewährungsproben zu bestehen. Wie noch in keinem Konflikt zuvor litt die Zivilbevölkerung zwischen 1618 und 1648, der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, unter den Auseinandersetzungen. Angst und Schrecken verbreitende, plündernde und mordende Söldner streiften durch das Land. Im „Krieg, der den Krieg ernährt“ wurde die Eskalation der Gewalt bewusst in Kauf genommen.

Johann Ph. W. Luck hat in seiner „Reformations und Kirchen-Geschichte der Graffschaft Erbach …“ 1772 die „Drangsaale“ beschrieben, denen die Bevölkerung Beerfeldens ausgesetzt war. Sein Bericht zitiert Christoph v. Adelsheim (1580 – 1632), einen kurpfälzischen Beamten. Lucks Schreibweise wurde beibehalten:

„17. Nov. 1621 Abends fielen 7 Cornet Reuter [Reiterkompanieen], unter Commando des Bayerischen General-Feld-Wachtmeisters Grafen von Anholt […] in den Flecken Beerfelden, plünderten, ohnerachtet der Verpflegung, denselben aus, nahmen 21 Pferde, und tractierten die Leute unmenschlich, daß sie, um ihr Leben zu retten, sich in die Wälder flüchteten. Folgenden Tags [… wurde] in dem Amt Freyenstein vollends alles aufgerieben auch die Kirche ihres Kelchs und Ornats [Ausstattung] beraubet, der Pfarrer erbärml. geschlagen und mit Stricken dermaßen geknebelt, daß ihm Gesicht und Gehör vergangen, das Blut aus den Augen herausgedrungen, und er in wenigen Tagen sterben müssen. Sie nannten ihn anders nicht, als einen Lutherischen Schelmen, und wollten ihn mit Bedrohung der Castration zwingen, daß er den Kirchen-Gesang: Erhalt uns, Herr, bey deinem Wort [Lutherisches Lied u.a. gegen den Papst] etc verschweeren [abstreiten, Existenz leugnen] sollte. Sie pressten ihm auch durch grosse Marter 600 fl [Gulden] aus. Die Flecken und Dörfer Freyensteiner Amts […] wurden geplündert, Pferde, Schwein- Rind- und Schaafviehe, mit Heerden hinweggetrieben, den Unterthanen ihr Gewöhr [Waffen] genommen, viele erschossen, etliche tödlich verwundet, die Frauens-Personen, jung und alt genothzüchtiget, und Häuser und Scheunen in Brand gestecket. …“

Soweit Luck zu den Ereignissen in Beerfelden.